Die schwierige

wirtschaftliche Lage und die Tatsache, dass diese Ordensgemeinschaft nicht mehr

genug junge Mitschwestern hatte, veranlasste die Ordensoberen, die Niederlassung

zu schließen: Das alte

Kloster wurde an einen Verein "Gemeinsam Wohnen -

Christlich Leben" verkauft, der Neubau der Schwestern samt restlichem Grund

wurde den "Missionsschwestern vom

Heiligsten Erlöser" übertragen und die Kirche

samt den umgebenden Räumen der Erzdiözese verkauft.

Kloster wurde an einen Verein "Gemeinsam Wohnen -

Christlich Leben" verkauft, der Neubau der Schwestern samt restlichem Grund

wurde den "Missionsschwestern vom

Heiligsten Erlöser" übertragen und die Kirche

samt den umgebenden Räumen der Erzdiözese verkauft.

Die seit 1964

bestehende Pfarrexpositur "Am Spiegeln" wurde im Jahre 1995 zur Klosterkirche

verlegt und 1996 zur Pfarrkirche erhoben.

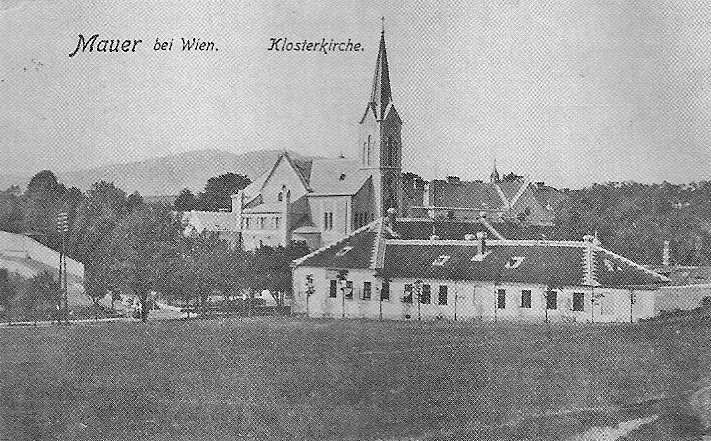

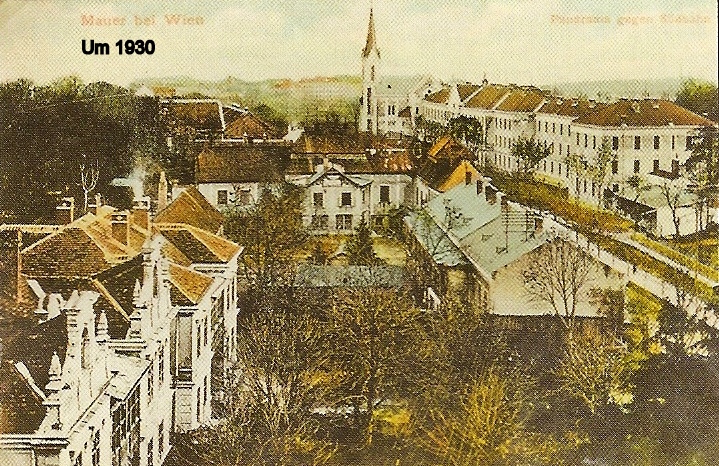

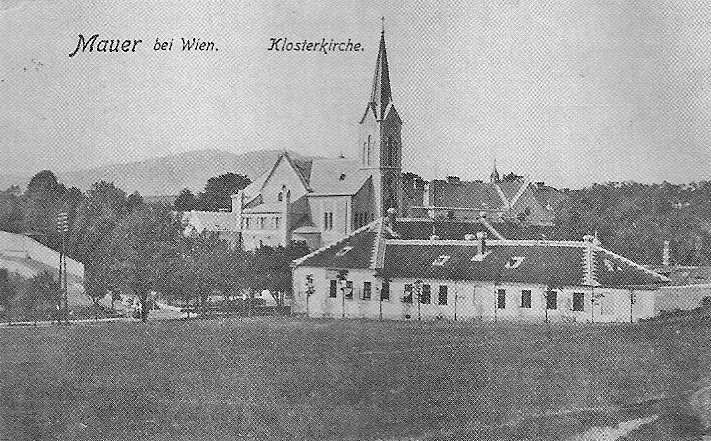

Die Pläne für die

historisierend-romanische Anlage stammen von Theodor Ruf. Die nach außen hin

abgeschlossen und abweisend wirkende Architektur (wie die Gottesburg der

Romanik) entsprach dem streng beschaulichen und zurückgezogenen Charakter

der Redemptoristinnen, die den Neubau 1907 initiierten (Ihr Apostolat war

es, das Gebet für das Heil der Menschen zu verrichten). Der Turm, heute mit

der erneuerten Turmuhr, weist weithin sichtbar auf die Kirche hin. Er wird

von einer Statue des Erlösers geziert. "Redemptor" heißt ja "Erlöser",

"Heiland der Welt". Der 1998 geöffnete Vorplatz lädt

heute zum Besuch der Kirche ein.

Innen

Im Inneren zeigt sich eine dreischiffige Anlage, die

geprägt wird von der beachtlichen Höhe des Mittelschiffes und der

langgezogenen

Empore, die dem Chorgebet der Schwestern diente. Die Gitter an

den umgebenden Fenstern und der Empore erinnern an die früher dahinter

liegende Klausur. Die Seitenschiffe sind niedrig und dunkel und umgeben

zusammen mit der Eingangshalle den quadratischen Kirchenraum, an den sich

vorne der verhältnismäßig lange Chor anschließt. Der Raum wird eingefasst

durch das Muster auf den Kapitellen und Mauern. Es handelt sich um ein

Flechtband aus zwei ineinander verschlungenen Wellenbewegungen (ein Bild

einerseits für die Ewigkeit, andererseits für das Auf und Ab, das Werden und

Vergehen im irdischen Bereich.)

Empore, die dem Chorgebet der Schwestern diente. Die Gitter an

den umgebenden Fenstern und der Empore erinnern an die früher dahinter

liegende Klausur. Die Seitenschiffe sind niedrig und dunkel und umgeben

zusammen mit der Eingangshalle den quadratischen Kirchenraum, an den sich

vorne der verhältnismäßig lange Chor anschließt. Der Raum wird eingefasst

durch das Muster auf den Kapitellen und Mauern. Es handelt sich um ein

Flechtband aus zwei ineinander verschlungenen Wellenbewegungen (ein Bild

einerseits für die Ewigkeit, andererseits für das Auf und Ab, das Werden und

Vergehen im irdischen Bereich.)

Einrichtung

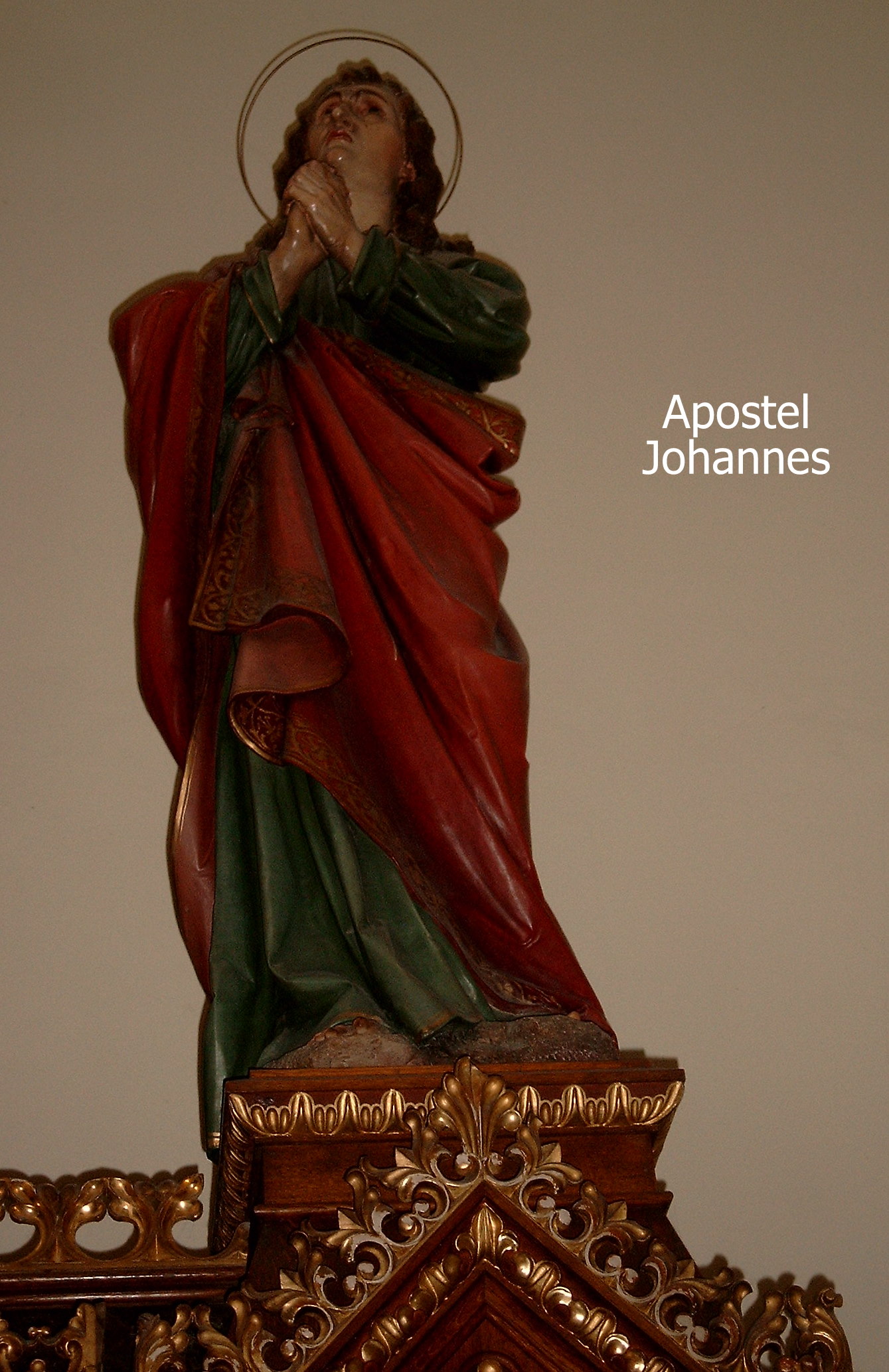

Die einheitliche Inneneinrichtung

besteht zum einen aus neugotischem Holzschnitzwerk, gefertigt von Ferdinand

Stuflesser aus St. Ulrich im

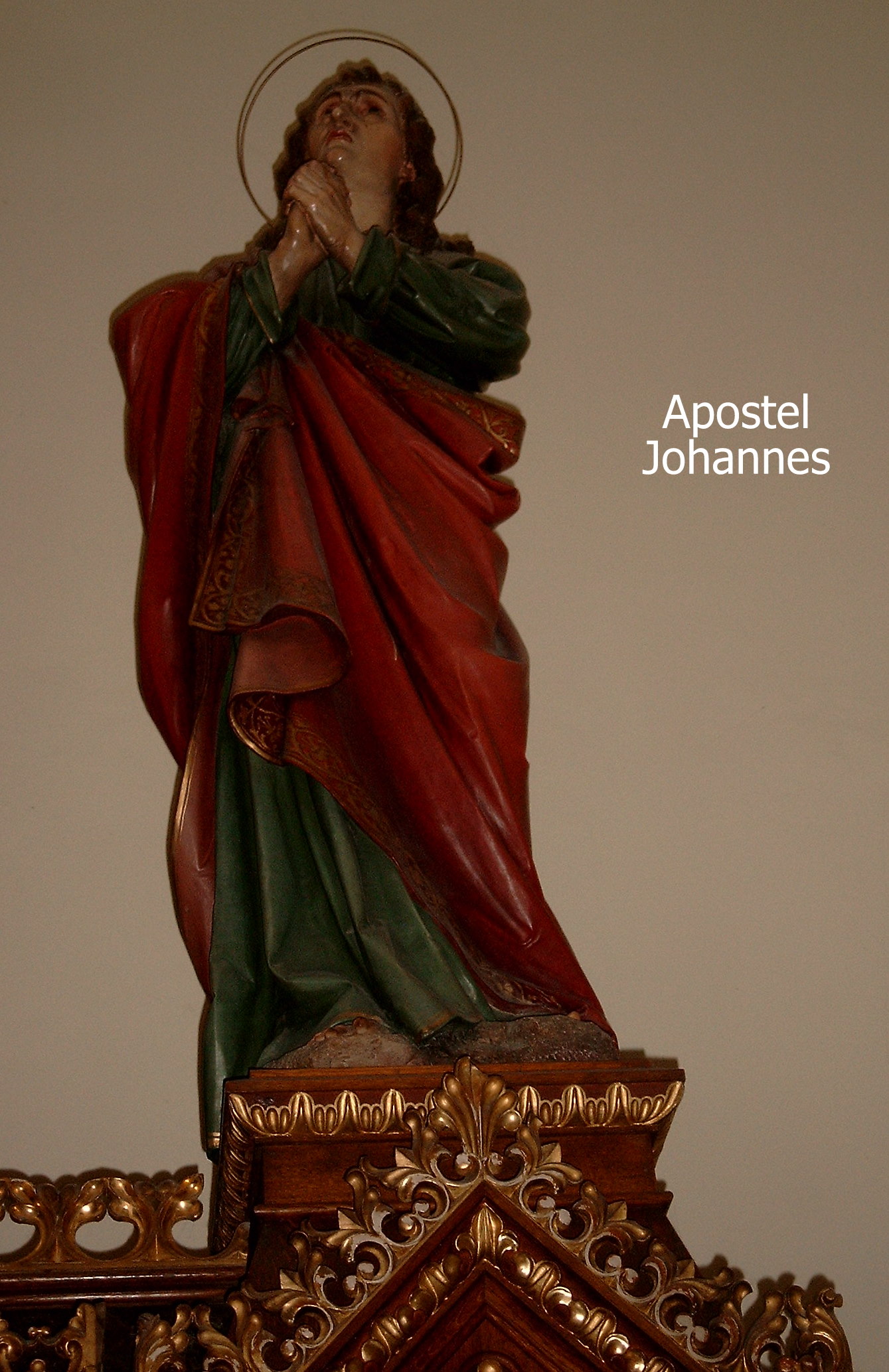

Grödnertal. Der Hochaltar wird gekrönt von

einer Kreuzigungsgruppe, Christus am Kreuz mit Maria und Johannes. Darunter

der Tabernakel mit dem Aussetzungsthron für die Monstranz, geziert mit

Ährendarstellungen, Weinranken und dem Herz Jesu auf der Türe. Anbetende

Engel flankieren den Tabernakel. Den Altartisch (mensa) aus Marmor schmückt

eine Darstellung aus der Apokalypse: das Lamm, das auf dem Buch mit den

sieben Siegeln thront.

Grödnertal. Der Hochaltar wird gekrönt von

einer Kreuzigungsgruppe, Christus am Kreuz mit Maria und Johannes. Darunter

der Tabernakel mit dem Aussetzungsthron für die Monstranz, geziert mit

Ährendarstellungen, Weinranken und dem Herz Jesu auf der Türe. Anbetende

Engel flankieren den Tabernakel. Den Altartisch (mensa) aus Marmor schmückt

eine Darstellung aus der Apokalypse: das Lamm, das auf dem Buch mit den

sieben Siegeln thront.

Ein rundes farbiges Glasfenster

schließt die Altarwand oben mit einer Darstellung des thronenden Gott-Vater

mit der Taube des Hl. Geistes

ab. Zusammen mit dem Kreuz ergibt sich so eine

Dreifaltigkeitsgruppe, die an die Komposition des Gnadenstuhles erinnert: Gott-Vater hält der Welt seinen Sohn hin, um uns seine Liebe zu zeigen und

uns zu erlösen.

ab. Zusammen mit dem Kreuz ergibt sich so eine

Dreifaltigkeitsgruppe, die an die Komposition des Gnadenstuhles erinnert: Gott-Vater hält der Welt seinen Sohn hin, um uns seine Liebe zu zeigen und

uns zu erlösen.

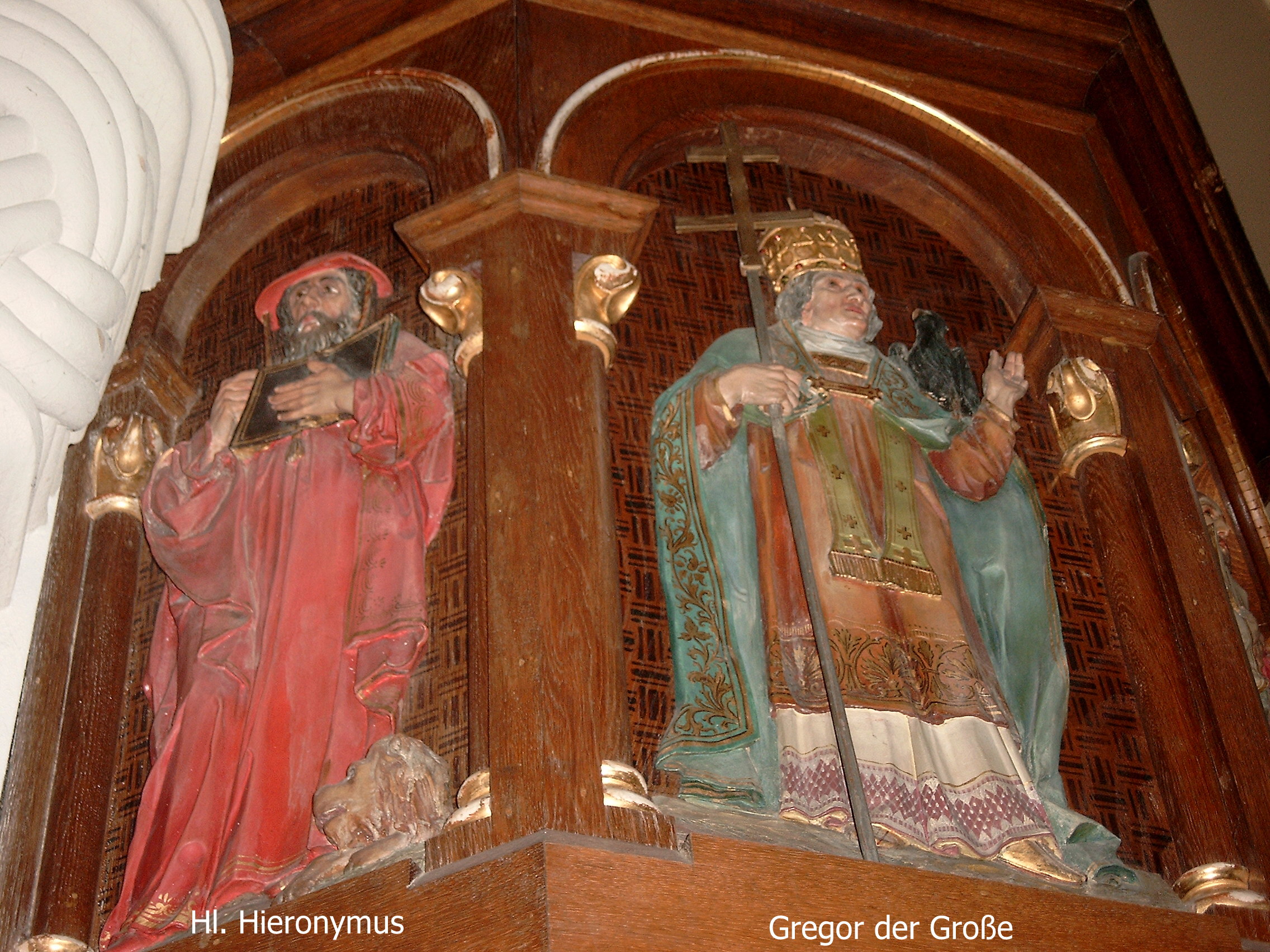

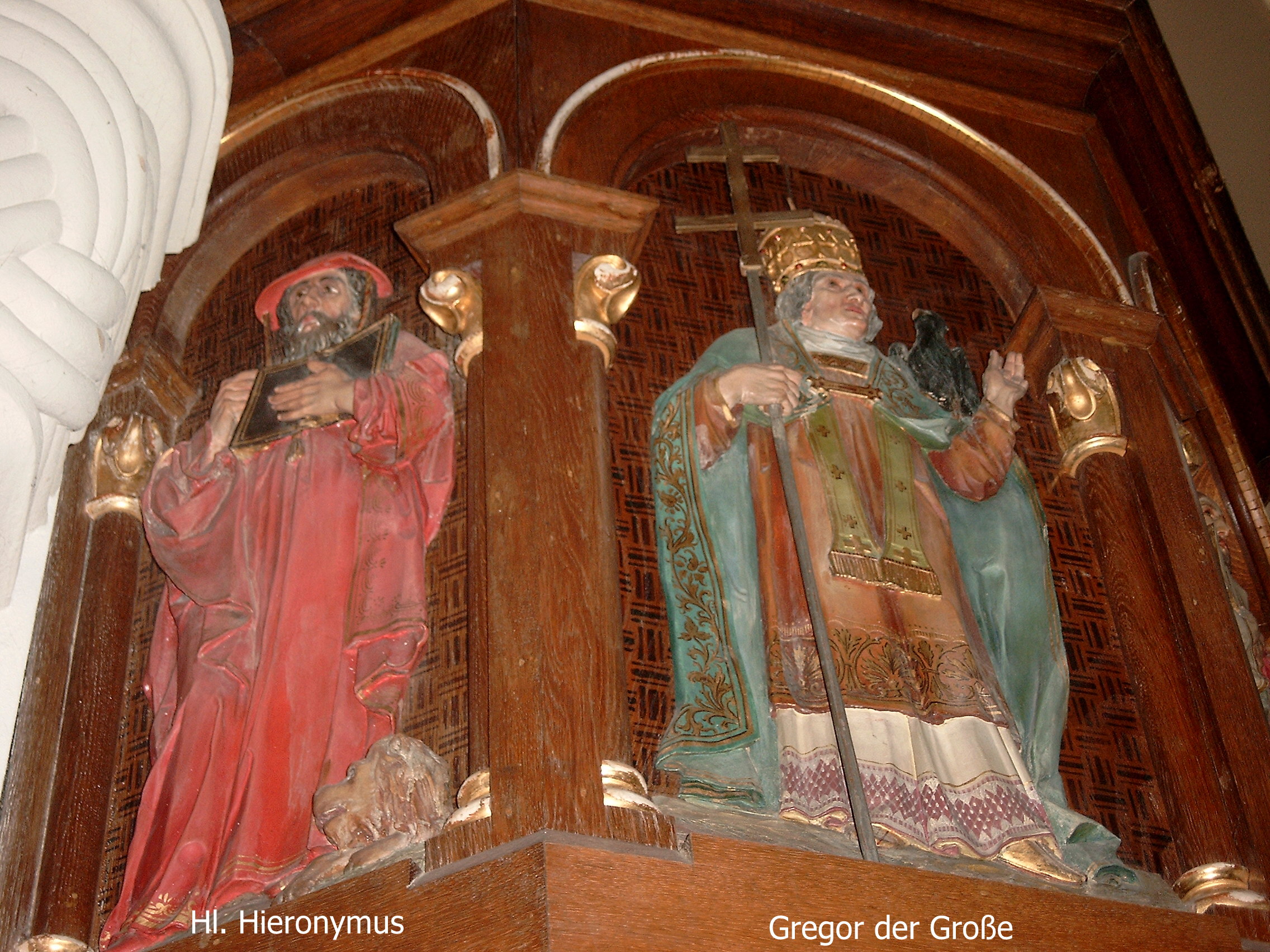

Auch die Kanzel stellt am Kanzelkorb Christus dar,

umgeben von den vier lateinischen Kirchenvätern. Die Seitenschiffe sind mit

schönen Altären im gleichen Stil ausgestattet. Links der Herz-Jesu-Altar mit

Figuren des hl. Josef und des Propheten Jesaja,

rechts der Marienaltar mit den Statuen des hl. Klemens Maria Hofbauer und

des hl. Alfons. Das Marienbild selbst ist

eine Kopie des Gnadenbildes "Maria von der immerwährenden Hilfe", das den

R

rechts der Marienaltar mit den Statuen des hl. Klemens Maria Hofbauer und

des hl. Alfons. Das Marienbild selbst ist

eine Kopie des Gnadenbildes "Maria von der immerwährenden Hilfe", das den

R edemptoristen besonders vertraut ist.

edemptoristen besonders vertraut ist.

Die liturgischen Orte Volksaltar, Taufbecken und Ambo

wurden im Zuge der ersten Renovierung von 2001 vom wiener Künstler Otto

Lorenz neu entworfen und gefertigt. Mit ihren einfachen - aber durchaus

symbolhaften - Formen und ihren kühlen Materialien von Aluminium und

schwarzem Marmor fügen sie sich sehr harmonisch in den Kirchenraum ein. Mit

der Renovierung wurde auch die räumliche Anordnung leicht verändert und der

Altarraum in die Mitte der Kirche vorverlegt. Zudem wurden einige der alten

Holzbänke durch (leicht umstellbare) Stühle ersetzt.

Aus dem Archiv der Maurer Heimatrunde,

erschienen in der Maurer Zeitung im Juni 2009

Der Maurer Heimatrunde liegt eine

ausführliche Chronik der Klosterfrauen des Ordens vom allerheiligsten

Erlöser in Wien-Mauer (1893-1991) vor. Die Redemptoristinnen sind der

weibliche Ordenszweig der Redemptoristen, gegründet 1732 im damaligen

Königreich Neapel. Ordensziel war die Volksmission, die Vertiefung des

Glaubens in den einfachen Bevölkerungsschichten, als Reaktion auf die

antireligiösen Strömungen in der Aufklärung.

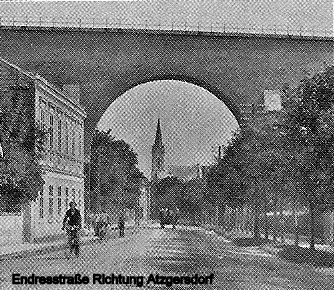

Der ursprüngliche Sitz der Schwestern war

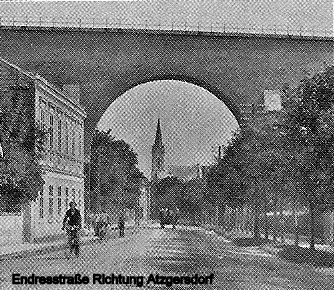

in Wien 3, Rennweg 65. Am 23. April 1908 fuhren vier Schwestern nach Mauer,

um den dort ausgesteckten Bauplatz in der Endresstraße zu besichtigen.

Am 20. September erfolgte die feierliche

Grundsteinlegung: „Der Ort war in festlich-freudiger Bewegung und die Straße

von der Pfarrkirche bis zum Bauplatz - (gemeint ist die Endresstraße vom

Maurer Hauptplatz bis Ecke Rudolf Zeller Gasse, Anm. d. Red.) schön beflaggt

und geziert, viele Menschen kamen, um der Festlichkeit beizuwohnen und der

Himmel war scheinbar auch freudig, denn es war das schönste Wetter!“

Die Bauarbeiten gingen flott voran und

waren nur von wenigen Missgeschicken begleitet: „16. Dezember 1908. An diesem Tag hatten wir einen

großen Schrecken, denn die liebe, ehrwürdige M. Vikarin fiel am Dachboden,

wo sie mit dem Baumeister etwas zu besprechen hatte über einen Balken und

blutete aus mehreren Stellen im Gesichte.“ Bereits am 9. Jänner 1909 wurde

das 180 kg schwere Eisenkreuz vom damaligen Ortspfarrer Schramm geweiht und

im Beisein vieler Menschen auf den Kirchturm gesetzt.

Missgeschicken begleitet: „16. Dezember 1908. An diesem Tag hatten wir einen

großen Schrecken, denn die liebe, ehrwürdige M. Vikarin fiel am Dachboden,

wo sie mit dem Baumeister etwas zu besprechen hatte über einen Balken und

blutete aus mehreren Stellen im Gesichte.“ Bereits am 9. Jänner 1909 wurde

das 180 kg schwere Eisenkreuz vom damaligen Ortspfarrer Schramm geweiht und

im Beisein vieler Menschen auf den Kirchturm gesetzt.

Am 30. Juli 1909 kam der Weihbischof, um

die Benediction der Kirche vorzunehmen.

Am 4. August wurde die M. Vikarin am

Ortsfriedhof von Mauer begraben, da das Kloster noch nicht über einen

eigenen Friedhof verfügte.

Am

4. Juli 1910 gab es die Erlaubnis zur Errichtung der Klostermauer und das

Grundstück wurde endgültig gekauft.

Mai 1911: „Wegen der großen Teuerung der

Lebensmittel dachte man gut zu tun, indem man sich ein paar Schweinchen,

mehrere Kaninchen und Hühner anschaffte, die Tiere sind der Gemeinde fast

ganz geschenkt worden und im alten Glashaus, das in einen Stall umgewandelt

wurde, untergebracht.“

Im August zeigte sich Mauerschwamm und

die ersten kostspieligen Reparaturen, für die kein Geld da war, standen ins

Haus. Die Reparaturen zogen sich bis Dezember, es wurden Luftlöcher

angebracht, um die Feuchtigkeit in den Mauern zu bekämpfen.

Während des Ersten Weltkriegs wurde die

wirtschaftliche Situation immer schwieriger. Am 11. Jänner 1916 wurde ein

Kerzendieb in der Kirche gestellt. Am 1. Mai wurde eine neue „Sommerordnung“

eingeführt, um Licht, zu sparen, mussten die Uhren um eine Stunde

vorgestellt werden.

Juni 1918: „Mit der Ernährung ist es sehr

übel bestellt, wir sind froh, wenn wir etwas Fleisch, Beuschl und

Kuttelfleck als Geschenk erhalten zum Gemüse! Die Not ist wahrhaft groß, die

Leute stehen viele Stunden lang vor den Geschäften, um wenigstens etwas zu

bekommen. Manchmal bekam man gar kein Brot und musste sich zum Kaffee mit

Erdäpfeln begnügen. Man war sehr sparsam.“

In der Nacht vom 7. auf den 8. September

1918 stiegen Diebe über die Mauer (zwei Männer, eine Frau und ein paar

Buben). Ein Pater schlief im Schuppen, hörte Geräusche und sah nach dem

Rechten. Er bekam Schläge auf den Kopf und wurde ohnmächtig. Als er wieder

zu sich kam, holte er einen Wachmann. Es wurden Schüsse abgefeuert und die

Diebe flohen.

Am 30. Oktober 1918 hörte man, dass das

Volk sehr unruhig wurde und Aufstände passieren könnten. Man sollte im

Kloster Vorkehrungen treffen. Die Schwestern bekamen weltliche Kleidung,

damit sie sich tarnen könnten, wenn der Aufstand passiere.

Als Kaiser Karl abdankte, wurde dies in

der Chronik sehr bedauert. Nun hoffte man auf die Christlich-Sozialen. Die

Schwestern erhielten die Genehmigung von Papst Benedikt XV., dass sie am 16.

Feb. 1919 zur Wahl gehen dürften. Die Schwestern gingen weltlich gekleidet

in ihr Wahllokal in der Schule. Sicherheitsmännern wurde ein Trinkgeld

gegeben, damit sie die Schwestern beschützten.

In

der Chronik liest man: „Auf der Straße ging es recht unruhig zu, überall

rote Fahnen und Plakate! Armes verblendetes Volk! Es versteht es nicht

besser!“

Die Teuerung wird immer ärger. Ein

kleiner Laib Brot, der früher 48 Heller gekostet hatte, kostete nun 2 Kronen

20 Heller. Immer wieder kommt es zu Einbrüchen. Die Ziegen müssen über Nacht

in die Kohlenkammer gesperrt werden. Sogar Salatstauden wurden gestohlen.

Am 22. Juni gab es Gemeinderatswahlen. In

der Chronik wurde dazu vermerkt: „Sozi und Christliche gleich.“

In den zwanziger Jahren wird immer wieder

von Schenkungen und Hilfe in der Not geschrieben. 1925 kamen Laienbrüder,

die den vernachlässigten Obstgarten wieder in Ordnung brachten.

Es wurde ein Esel gekauft, der sich aber

als zu schwach erwies, so wurde am 27. Feb. 1925 ein kleines, aber kräftiges

Pferd gekauft, welches sehr gute Dienste leistete. Bereits am 21. Nov.

erkrankte es aber an einer heftigen Kolik und musste auf Rat des Tierarztes

getötet werden. Ein „mildtätiger Herr aus Wien“ schenkte dem Kloster 1 Mio.

Kronen für den Ankauf eines neuen Pferdes.

1926

wurde ein Friedhof am Klostergelände eingerichtet.

Am 25. April 1927 gingen die

Ordensschwestern wieder zur Wahl. Diesmal wurden sie in Automobilen abgeholt

und trugen ihre Ordenstracht.

Über die 30er Jahre wurde wenig

Interessantes in der Chronik geschrieben. Am 5. April war eine Visitation

der Kirche und Schule durch Kardinal Innitzer. Gegen 18 Uhr zog er feierlich

in die gedrängt volle Kirche ein. Der Kardinal freute sich besonders, dass

ihm „die heilige Armut in allem hervorleuchte, wohin er blickte“.

Lesen Sie im nächsten Heft über den

Zweiten Weltkrieg und die Nachkriegszeit.

<- zum Beginn der Seite

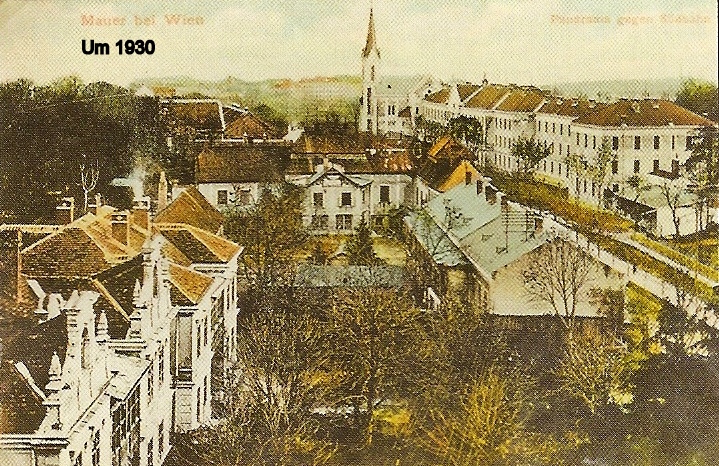

Die Kirche wurde ursprünglich als Klosterkirche für den streng

beschaulichen Orden der Redemptoristinnen erbaut. Grundsteinlegung am 20.

September 1908, Kirchensegnung 1909, Kirchweihe am 9. Mai 1909. Die Schwestern

bewirtschafteten selbst eine eigene große Landwirtschaft und lebten von deren

Ertrag. Die Hälfte dieser Liegenschaft wurde später verkauft und unter dem Namen

"Maurer Dörfel" verbaut. Zwischendurch beherbergte das Kloster auch polnische

Schwestern, die im Haus auch ein Pflegeheim betrieben.

Die Kirche wurde ursprünglich als Klosterkirche für den streng

beschaulichen Orden der Redemptoristinnen erbaut. Grundsteinlegung am 20.

September 1908, Kirchensegnung 1909, Kirchweihe am 9. Mai 1909. Die Schwestern

bewirtschafteten selbst eine eigene große Landwirtschaft und lebten von deren

Ertrag. Die Hälfte dieser Liegenschaft wurde später verkauft und unter dem Namen

"Maurer Dörfel" verbaut. Zwischendurch beherbergte das Kloster auch polnische

Schwestern, die im Haus auch ein Pflegeheim betrieben.

Kloster wurde an einen Verein "Gemeinsam Wohnen -

Christlich Leben" verkauft, der Neubau der Schwestern samt restlichem Grund

wurde den "

Kloster wurde an einen Verein "Gemeinsam Wohnen -

Christlich Leben" verkauft, der Neubau der Schwestern samt restlichem Grund

wurde den "

Empore, die dem Chorgebet der Schwestern diente. Die Gitter an

den umgebenden Fenstern und der Empore erinnern an die früher dahinter

liegende Klausur. Die Seitenschiffe sind niedrig und dunkel und umgeben

zusammen mit der Eingangshalle den quadratischen Kirchenraum, an den sich

vorne der verhältnismäßig lange Chor anschließt. Der Raum wird eingefasst

durch das Muster auf den Kapitellen und Mauern. Es handelt sich um ein

Flechtband aus zwei ineinander verschlungenen Wellenbewegungen (ein Bild

einerseits für die Ewigkeit, andererseits für das Auf und Ab, das Werden und

Vergehen im irdischen Bereich.)

Empore, die dem Chorgebet der Schwestern diente. Die Gitter an

den umgebenden Fenstern und der Empore erinnern an die früher dahinter

liegende Klausur. Die Seitenschiffe sind niedrig und dunkel und umgeben

zusammen mit der Eingangshalle den quadratischen Kirchenraum, an den sich

vorne der verhältnismäßig lange Chor anschließt. Der Raum wird eingefasst

durch das Muster auf den Kapitellen und Mauern. Es handelt sich um ein

Flechtband aus zwei ineinander verschlungenen Wellenbewegungen (ein Bild

einerseits für die Ewigkeit, andererseits für das Auf und Ab, das Werden und

Vergehen im irdischen Bereich.)

Grödnertal. Der Hochaltar wird gekrönt von

einer Kreuzigungsgruppe, Christus am Kreuz mit Maria und Johannes. Darunter

der Tabernakel mit dem Aussetzungsthron für die Monstranz, geziert mit

Ährendarstellungen, Weinranken und dem Herz Jesu auf der Türe. Anbetende

Engel flankieren den Tabernakel. Den Altartisch (mensa) aus Marmor schmückt

eine Darstellung aus der Apokalypse: das Lamm, das auf dem Buch mit den

sieben Siegeln thront.

Grödnertal. Der Hochaltar wird gekrönt von

einer Kreuzigungsgruppe, Christus am Kreuz mit Maria und Johannes. Darunter

der Tabernakel mit dem Aussetzungsthron für die Monstranz, geziert mit

Ährendarstellungen, Weinranken und dem Herz Jesu auf der Türe. Anbetende

Engel flankieren den Tabernakel. Den Altartisch (mensa) aus Marmor schmückt

eine Darstellung aus der Apokalypse: das Lamm, das auf dem Buch mit den

sieben Siegeln thront.

ab. Zusammen mit dem Kreuz ergibt sich so eine

Dreifaltigkeitsgruppe, die an die Komposition des Gnadenstuhles erinnert: Gott-Vater hält der Welt seinen Sohn hin, um uns seine Liebe zu zeigen und

uns zu erlösen.

ab. Zusammen mit dem Kreuz ergibt sich so eine

Dreifaltigkeitsgruppe, die an die Komposition des Gnadenstuhles erinnert: Gott-Vater hält der Welt seinen Sohn hin, um uns seine Liebe zu zeigen und

uns zu erlösen.

rechts der Marienaltar mit den Statuen des hl. Klemens Maria Hofbauer und

des hl. Alfons.

rechts der Marienaltar mit den Statuen des hl. Klemens Maria Hofbauer und

des hl. Alfons.  edemptoristen besonders vertraut ist.

edemptoristen besonders vertraut ist. Missgeschicken begleitet: „16. Dezember 1908. An diesem Tag hatten wir einen

großen Schrecken, denn die liebe, ehrwürdige M. Vikarin fiel am Dachboden,

wo sie mit dem Baumeister etwas zu besprechen hatte über einen Balken und

blutete aus mehreren Stellen im Gesichte.“ Bereits am 9. Jänner 1909 wurde

das 180 kg schwere Eisenkreuz vom damaligen Ortspfarrer Schramm geweiht und

im Beisein vieler Menschen auf den Kirchturm gesetzt.

Missgeschicken begleitet: „16. Dezember 1908. An diesem Tag hatten wir einen

großen Schrecken, denn die liebe, ehrwürdige M. Vikarin fiel am Dachboden,

wo sie mit dem Baumeister etwas zu besprechen hatte über einen Balken und

blutete aus mehreren Stellen im Gesichte.“ Bereits am 9. Jänner 1909 wurde

das 180 kg schwere Eisenkreuz vom damaligen Ortspfarrer Schramm geweiht und

im Beisein vieler Menschen auf den Kirchturm gesetzt.